ふるさと納税限度額計算と仕組み

ふるさと納税がこれほど人気なのは、実質2,000円の自己負担で「ふるさと」の様々な特産品を返礼品として受け取ることができるからでしょう。

その他にも、ふるさと納税の使い道をある程度指定できること、ふるさととの一体感を感じることができるとったことも理由になるでしょう。

ふるさと納税の仕組みとは?実質2,000円の限度額計算ってどうなってるの?という質問にできるだけやさしく解説していきたいと思います。

ふるさと納税の控除限度額とは?

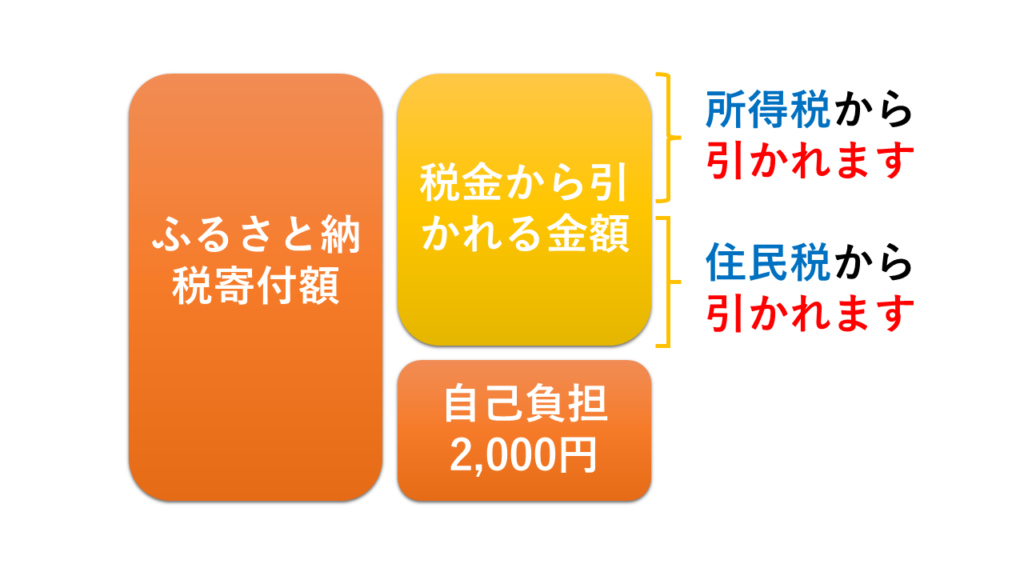

ふるさと納税は、個人が自由に選んだ自治体への寄付を行う制度であり、寄付額のうち2,000円を超える部分が所得税及び住民税から控除される仕組みとなっています。

しかし、寄付の2,000円超えの部分が全額税金から控除される仕組みのため、所得の多い人にとってはより有利に働く可能性があります。そのため、控除できる寄付金額には一定の上限が設定されており、これを「控除限度額」と呼んでいます。

ふるさと納税の手順

ふるさと納税の手順を順番に書き出すと、以下のようになります。

ふるさと納税をする(支出)

まずは、ふるさと納税を行います。ふるさと納税とは?で説明したように、ふるさと納税は寄付になります。ではどこで寄付することができるのでしょうか?

大きく分けて2つの方法があります。

- ふるさと納税サイトからの申込

- 郵便、ファクシミリ、電子メールによる申し込み

通常「ふるさと」に納税する場合、現在は遠方に住んでいることがほとんどだと思いますので、ふるさとを管轄する市区町村に直接出向いて寄付することはほとんどないと思います。

方法1:ふるさと納税サイトからの申込

ふるさと納税サイトでは、取り扱う「ふるさと」の返礼品一覧を様々な方法で検索することができるホームページです。

ふるさと納税サイトごとに様々な特徴があり、お気に入りのサイトを使って納税することができます。

また、ふるさと納税サイトごとに支払いに使える決済手段に違いがあります。通常は、ふるさと納税サイトからの寄付が大半を占めると思います。

方法2:地方自治体が運営するホームページから申込

地方自治体によっては独自のふるさと納税サイトを運営しているところがあります。

多くの場合、最初の納税はふるさと納税サイトから行うことになると思いますが、返礼品が気に入ってリピートする2回目以降は、地方自治体が運営するホームページから直接ふるさと納税をするケースもあるでしょう。

支払い決済手段はふるさと納税サイトのように多様性は通常ありませんが、クレジットカードでの支払いが可能です。

方法3:郵便、ファクシミリ、電子メールによる申込

パソコンやスマートフォンの環境が無かったり、利用が得意でない人は、ふるさと納税先の自治体に問い合わせをすると「寄附金申込書」を送ってくれます。

この寄附金申込書に必要事項を記載し、郵送またはファックス、場合によっては電子メールで申し込みをすることができます。

支払いは「振込取扱票」「現金書留」などが使えます。もちろんふるさとに足を運ぶ機会のある人は、地方自治体の窓口で寄付することも可能です。

ふるさと納税 限度額分の金額を取り戻す(還付・減額)

方法1:所得税・住民税の確定申告をする

ふるさと納税をすると、寄附金受領証明書が地方自治体から送られてきます。この寄付金受領証明書をつかって所得税・住民税の確定申告をします。(税金が戻ってくるだけなら還付申告といいます。)

通常、所得税の確定申告をする人は、税務署で申告をするだけで住民税の申告も完了します。

この確定申告において、ふるさと納税「特定寄付金」の寄付金控除を申告します。

特定寄付金ついての寄付金控除額は原則以下の算式で表されます。

「特定寄付金の金額」- 2,000円

特定寄付金=ふるさと納税ですから、つまり

「ふるさと納税の金額」- 2,000円

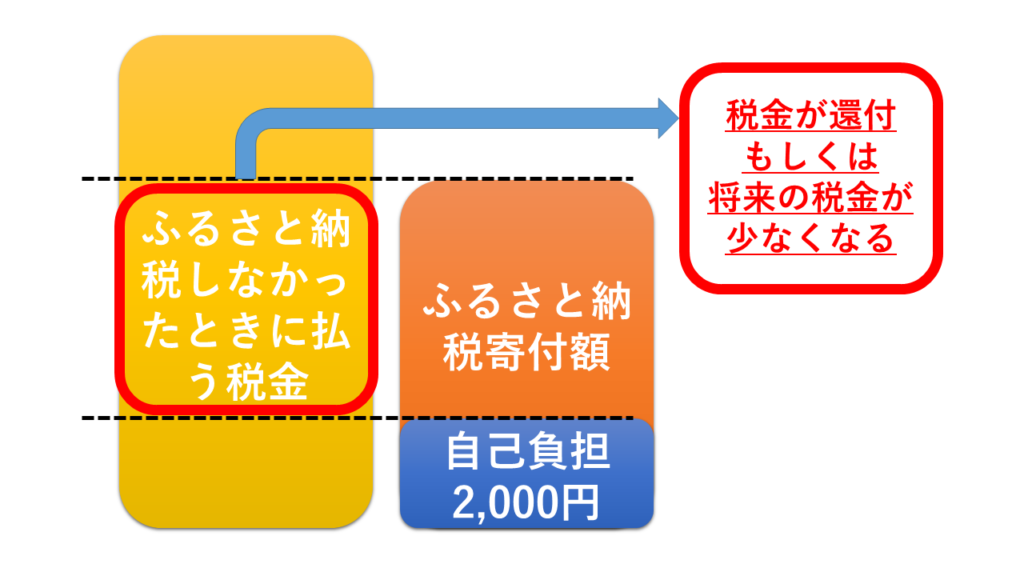

になります。つまり、ふるさと納税の金額から2,000円を控除した金額が寄付金控除額となって還付又は将来納付する税金から控除されます。

一旦払ったふるさと納税が、税金の還付又は減額を通じて相殺される仕組みになっているのです。

もう少しだけ詳しく書くと、寄付金控除は所得控除と呼ばれ、控除額に税率をかけたものが所得税額から控除されます。

そして残りの部分を住民税から控除できるので、結果として、「ふるさと納税の金額」- 2,000円の税金が安くなります。ただし、このふるさと納税の金額はふるさと納税 限度額以下でなければなりません。ふるさと納税 限度額を超えたふるさと納税額は控除することが出来ません。

まとめると、2,000円は自己負担になるけど、それ以外の金額は税金が安くなることで「ふるさと納税額」が戻ってくるということになります。

そしてポイントは、ただお金が戻ってくるだけではなく、返礼品としてさまざまなふるさとの特産品が送られてくることです。具体的な例を使ってみてみましょう。

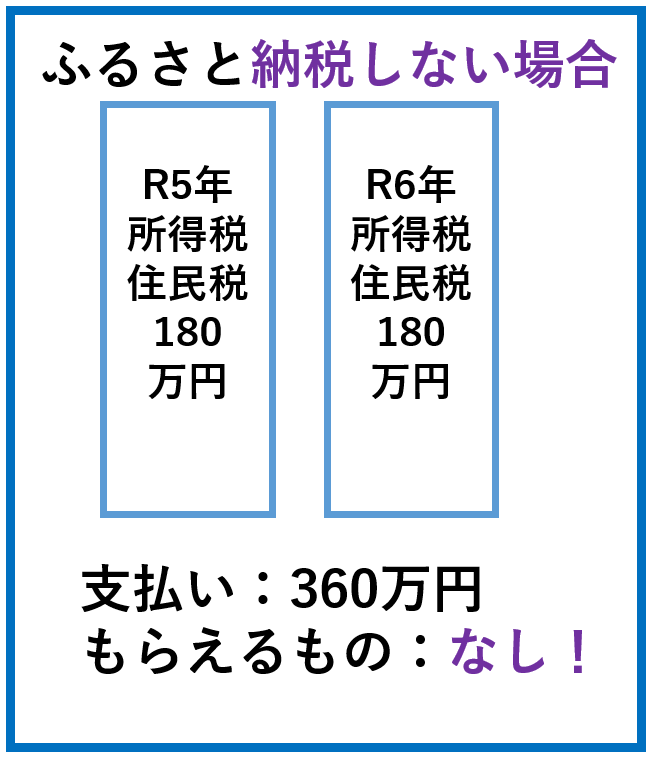

ふるさと納税しない場合の図

ふるさと納税しない場合、今年と来年の税金をそれぞれ180万円ずつおさめたとします。2年間で360万円の税金を納めることになります。もちろん返礼品は無しです。この状態で、ふるさと納税した場合の図と比較してみましょう。

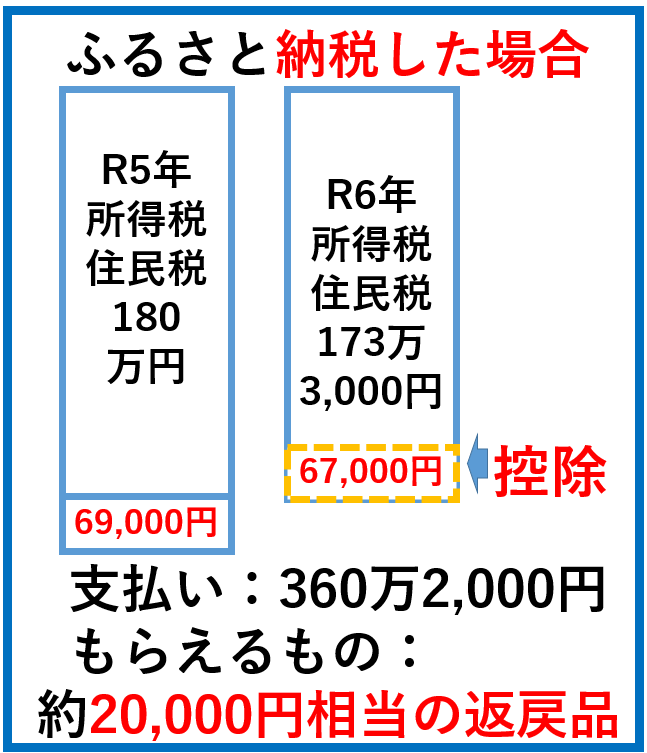

ふるさと納税した場合の図

まず今年69,000円のふるさと納税を行ったとします。払う税金は変わりませんので、合計 1,869,000円の出費になります。

そして翌年に確定申告もしくはワンストップ特例制度を受けて寄付金控除を申告します。そうすると自己負担2,000円を除いて、67,000円の税金が安くなります。つまり納税額は合計 1,733,000になります。

これを合計すると 1,869,000 + 1,733,000 = 3,602,000 円となります。

つまり、ふるさと納税を行わなかった場合とくらべて2,000円だけ出費が増えているだけなんです。そしてその代わりにふるさと特産の返礼品がもらえることになります。どんな返礼品がもらえるかは体験談を載せていますので参考になさってください。

これが実質2,000円で様々な返戻品がもらえるといわれる理由でです。

方法2:ワンストップ特例制度を利用する

このようにふるさと納税による寄付をしたのち、税金の還付や減額を受けるためには確定申告で寄付金控除の申告をすることが原則ですが、以下の条件に合う場合には確定申告をしなくても税金の減額を受けることができます。

- 確定申告不要な給与所得者が対象

- 5団体以内のふるさと納税の場合で、確定申告を行わない場合

この仕組みのことを「ワンストップ特例制度」といいます。

具体的には、ふるさと納税を行ったのち「ワンストップ特例申請書」をふるさと納税を行った先の地方地自体に提出します。提出を受けたふるさと納税先の地方公共団体が、住所地を所轄する地方自治体に寄付金控除に必要な情報を連絡してくれます。

この結果、給与から控除される住民税の金額が6月から向こう1年間にわたって減額されます。つまり2023年にふるさと納税を行い、ワンストップ特例申請書を提出します。すると2024年の6月からは2023年の所得に基づいた住民税が会社の給与の支給の際に控除されます。

この控除の金額が寄付金控除額の12分の1ずつ1年にわたって減額されることによって、ふるさと納税で支払った分が、戻ってくるということになります。

確定申告をしなくていいのはとても楽です。上記の条件に当てはまる人で確定申告がめんどくさい人はどんどん活用しましょう。

ふるさと納税 限度額以内の寄付でも所得税・住民税が無ければだめ

ふるさと納税の大まかな仕組みが分かったと思います。最後は税金が安くなることで支払額と相殺されます。

そのためもともと収めている税金が少なかったりあるいは、無かったりする場合は、実質2,000円でふるさと納税できる金額があまりないということになります。ふるさと納税 限度額

具体的なふるさと納税の限度額計算

よりイメージをつけやすくするために、具体的なふるさと納税控除限度額を見ていきたいと思います。

この例では「夫婦の2人世帯」のケースを考えます。また収入は一方のみがあり、他方の配偶者は収入がないケースを考えます。

このケースの場合は総務省のホームページのデータから、収入の金額に応じて以下の表に示される通りふるさと納税限度額の目安を知ることができます。

どうでしょうか?具体的なイメージが付きましたでしょうか。例えば給与収入が300万円の場合、19,000円の控除限度額になります。19,000円ですと以下のようなふるさと納税返礼品を受け取ることができます。

(出典:ふるさとチョイス)

鹿児島県 鹿屋市

寄付金額 19,000 円

1284 鹿児島産 うなぎ2尾 計360g(1尾180g)【国産】鹿児島県 鹿屋市のふるさと納税返礼品 (商品番号:493651)

うなぎ養殖日本一の鹿児島から直送する自慢のうなぎふるさとチョイスで申し込む

このふるさと納税の控除限度額は家族構成や、住宅ローン控除を受けているかなどにより変わってきます。

より詳しく調べたい時は、ふるさと納税サイトの「さとふる」のシミュレーターで限度額計算のシミュレーションをすることができます。

具体的なふるさと納税寄付金と税金の控除の時期について

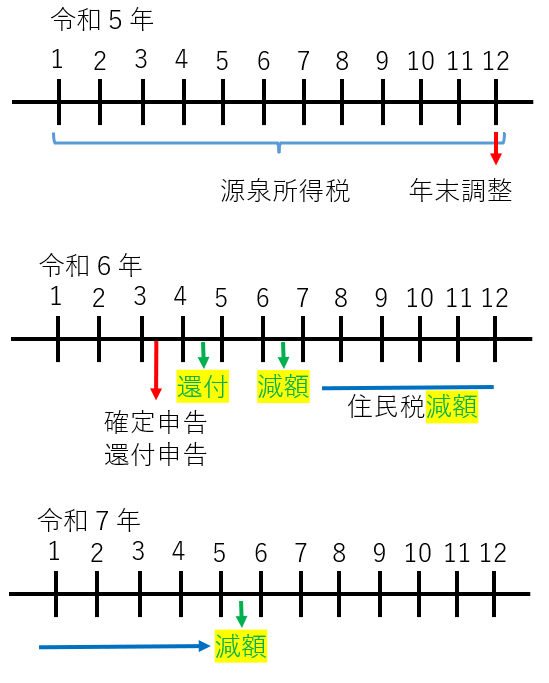

ふるさと納税を限度額計算を参考に寄付を行った場合、どのような手続きで寄付金額が還付・充当されるかを示した図が以下になります。ただし、下記の図は会社等にお勤めの給与所得者で住民税を給与から天引きされる特別徴収で納付している方を前提としています。

- 令和5年

ふるさと納税サイトなどを使い、ふるさと納税を行います。ふるさと納税の返礼品等は寄付した返礼品毎に逐次配送され手元に届きます。

- 令和6年

ワンストップ特例制度を利用する場合は、申請書と必要書類を寄付した翌年の1/10必着で送付する必要があります。この場合は還付は全て住民税から行われることになります。

ワンストップ特例制度を利用しない場合は、3月15日の確定申告期限までに確定申告又は還付申告を済ませる必要があります。

ワンストップ特例制度を利用せず、確定申告又は還付申告を行った方については所得税から還付される部分については4月終わりごろに還付金を受領することができます。

そして住民税に関する部分については令和6年6月の給与から天引きされる特別徴収住民税が減額されることで、翌年令和7年5月までにかけて減額が続き、これが終わると全ての充当・還付が行われたことになります。

まとめ

ふるさと納税 限度額を理解することで、実質2,000円の自己負担で返礼品がもらえてお得なふるさと納税の仕組みが分かりましたでしょうか?

せっかく国が作ってくれた仕組みです。どんどん活用して日本の隅々までお金を回して地方の活性化、ひいては日本の元気につながることを期待したいですね。

_001x-100x100.jpg)